Il sodio, è il principale elettrolita nei fluidi extracellulari, serve principalmente a mantenere il normale volume di acqua corporea, l’equilibrio dell’acqua tra l’interno e l’esterno delle cellule e la pressione sanguigna. I normali livelli di sodio nei fluidi corporei sono fondamentali per la trasmissione degli impulsi nervosi e la contrazione muscolare. Il corpo dispone di meccanismi di controllo ormonale efficaci per far fronte ad ampie variazioni nell’assunzione di sodio con la dieta.

Il sodio viene principalmente introdotto attraverso il sale da cucina, NaCl, 2,5 g di sale contiene 1 gr di sodio. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in collaborazione con agenzie internazionali ha stabilito un obiettivo nutrizionale per la prevenzione del consumo eccessivo di sale, ossia una quantità che garantisce sapidità ai piatti ma che consente anche la riduzione del rischio d’insorgenza di alcune malattie, una quantità pari a 5 g/die di sale, considerando sia quello presente negli alimenti che quello aggiunto.

Il problema è che la maggior parte delle persone tende ad oltrepassare la quantità raccomandata, ingerendo prodotti processati e confezionati ricchi di sale e aggiungendo sale nelle preparazioni alimentari.

Sintomi e conseguenze

L’eccessivo consumo di sale nella dieta comporta sintomi quali:

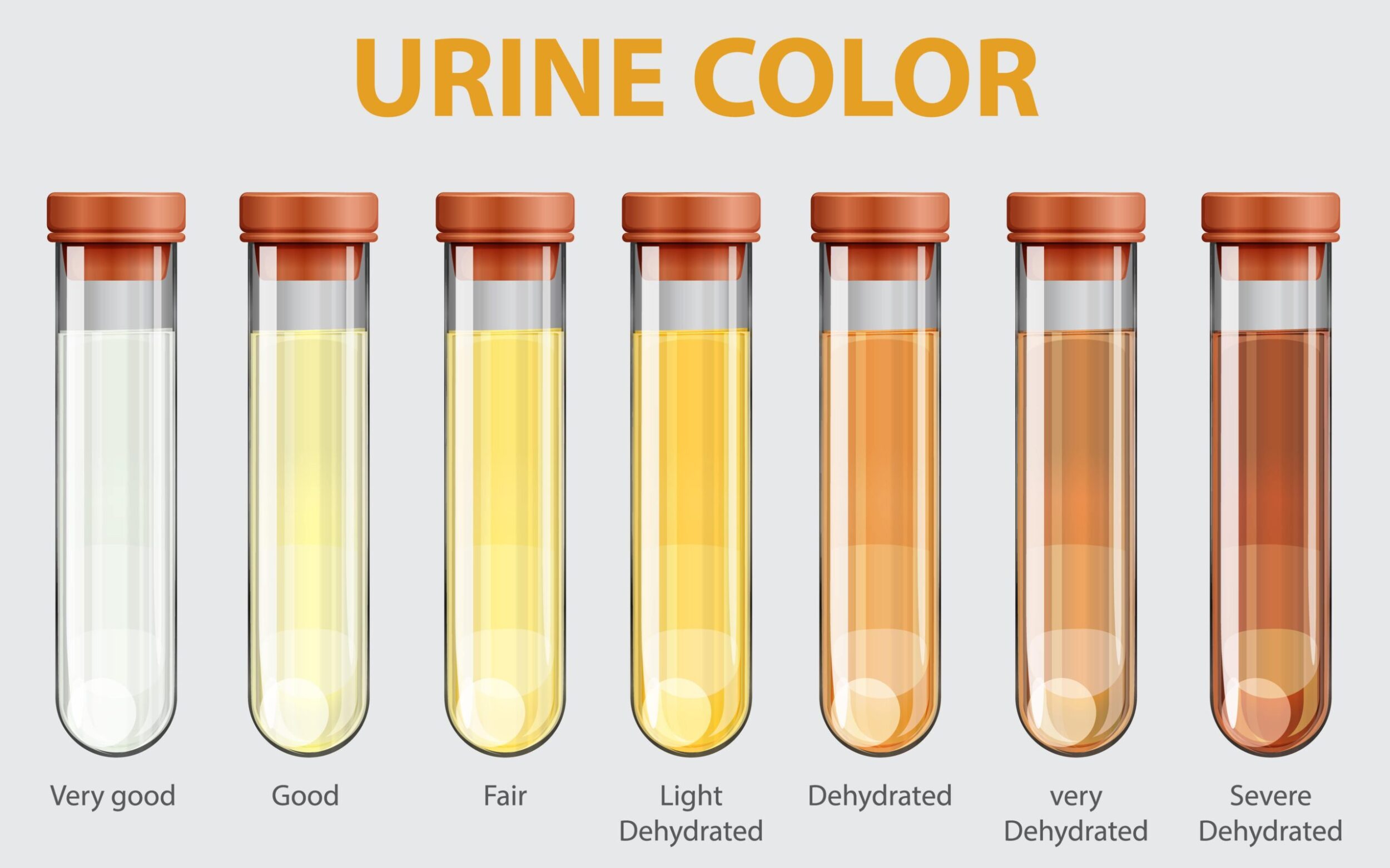

- GONFIORE: il sale introdotto determina un aumento della ritenzione idrica, attivando l’ormone antidiuretico che tenta di diluire il picco di sodio. Ecco perché dopo aver mangiato la pizza, si pesa qualche kg in più.

- SETE: aumenta il senso di sete per lo scompenso nell’equilibrio idrico-salino

- Un AUMENTO temporaneo della PRESSIONE SANGUIGNA. Gli alimenti ad alto contenuto di sodio possono far aumentare sia il fluido che circonda le cellule, sia il volume del sangue nel flusso sanguigno. Con l’aumentare del volume sanguigno, aumenta la pressione sui vasi e il nostro cuore è costretto a lavorare più duramente per far circolare il sangue nel nostro corpo.

Nel cronico, il consumo eccessivo di sale determina effetti a lungo termine come ipertensione arteriosa, con conseguente incremento del rischio di insorgenza di gravi patologie cardio-cerebrovascolari quali infarto del miocardio e ictus cerebrale, ed è anche associato all’insorgenza di altre malattie cronico-degenerative, quali tumori, in particolare dello stomaco, osteoporosi e malattie renali.

Quindi è utile eliminarlo completamente dalla dieta?!

Assolutamente NO, anche non assumerlo può essere svantaggioso. L’assunzione deve essere personalizzata!

Gli sportivi o persone che sudano molto devono assumerne adeguatamente insieme all’acqua per avere un corretto equilibrio organico. Il giusto apporto sarebbe 1,5 gr di sale per ogni Litro di acqua assunto. Da ricordare che anche il potassio andrebbe assunto con un rapporto del sodio 1:1.

Anche per le combattere la cellulite, la soluzione non è eliminarlo!!!

Se il sodio non viene assunto con l’alimentazione, l’organismo metterà in atto meccanismi di compensazione per fare in modo di trattenerlo e per cercare di assumerne in quantità maggiore, per esempio aumenta il desiderio per alimenti salati o junk food.

Questo perché si attiva il Sistema renina-angiotensina-aldosterone, che regola il bilancio idroelettrolitico. Una minor concentrazione di sodio nel sangue, determina l’attivazione del meccanismo con conseguente aumento del liquido extracellulare e le cellule saranno più sofferenti.

La soluzione è quella di ingerire acqua e sali (sodio, cloro e potassio) nelle giuste quantità. Limitando il più possibile alimenti preconfezioni o processati!!!!